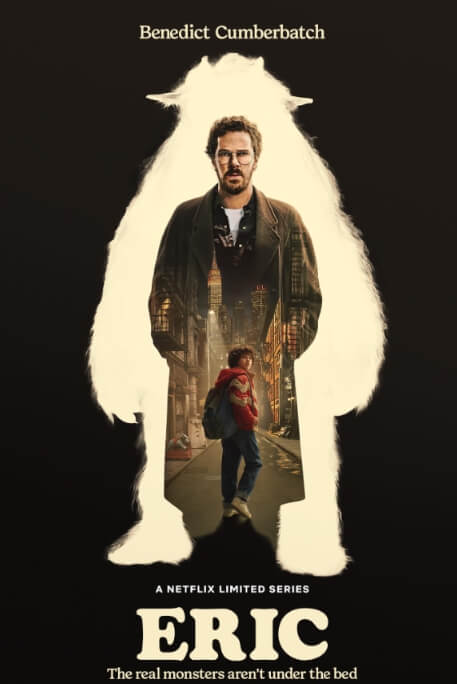

존재하지 않는 친구, 그러나 가장 진실된 고백

한 남자가 있다.

그는 인기 어린이 TV 프로그램을 만드는 인형술사이자 창작자다.

무대 뒤에서 목소리를 불어넣고, 삶을 담아낸 인형들로 아이들의 웃음을 만든다.

하지만 그 누구도 몰랐다.

그가 진짜 숨기고 있던 괴물은, 스튜디오 인형이 아니라 그의 내면에 살고 있었다는 것을.

《에릭》은 아들의 실종으로 시작한다.

빈센트 앤더슨, 창작자이자 아버지.

그는 아들 ‘에드거’를 등굣길에 보낸 후 다시는 보지 못한다.

작은 틈이었다. 아주 작은 균열.

하지만 그 틈은 순식간에 삶 전체를 삼켜버렸다.

빈센트는 아들을 잃은 게 아니다.

그는 동시에 자신의 이성, 감정, 정체성, 심지어 인간다움까지 하나씩 놓치고 있었다.

1. ‘에릭’이라는 존재, 혹은 죄책감의 형상

실종 사건 이후, 빈센트는 아들이 남긴 스케치 하나를 들여다본다.

그림 속 파란색 털을 가진 괴물.

에드거의 상상 친구, ‘에릭’.

그 순간부터 에릭은 단순한 상상이 아니게 된다.

그는 빈센트의 머릿속에서 점차 살아 있는 존재가 되어간다.

그리고 빈센트는 믿기 시작한다.

“에릭을 텔레비전에 데뷔시키면, 에드거는 돌아올 거야.”

이 미친 듯한 믿음 속엔 사실 깊은 죄책감이 숨어 있다.

내가 더 좋은 아버지였다면…

내가 조금만 더 관심을 기울였다면…

내가 어제 그 아이에게 소리를 지르지 않았더라면…

‘에릭’은 바로 그 모든 후회의 덩어리다.

아버지로서 실패한 자신을 인형의 형상으로 분리해, 견디려는 시도다.

하지만 그는 모른다.

진짜 괴물은 에릭이 아니라, 진실을 회피하고 있는 자기 자신이라는 것을.

2. 현실과 환상 사이, 균열은 어디에서 시작됐을까

《에릭》은 단순한 심리 스릴러가 아니다.

이 작품은 우리가 견디지 못해 만든 ‘환상’이 얼마나 생생하고 파괴적인지 보여준다.

에릭은 점점 현실로 침투해 들어온다.

스튜디오, 거리, 심지어 가정까지.

빈센트는 에릭과 대화하고, 싸우고, 조언을 듣는다.

그는 진심으로 믿는다.

에릭이 자신을 구해줄 거라고.

하지만 그 구원은 외부에서 오는 것이 아니다.

그는 결국 자기 안의 괴물과 화해하고, 스스로를 용서해야만 비로소 구원받을 수 있다.

에릭은 그런 의미에서 ‘환상’이 아니다.

그는 마음속 깊은 곳에서 생긴 ‘진짜 목소리’다.

말을 걸어야 했고, 외면할 수 없었고, 결국 마주해야만 했던 감정 그 자체다.

3. 도시도 유령을 품고 있다 — 뉴욕이라는 거울

드라마의 배경은 1980년대 뉴욕.

황금빛으로 빛나는 도시, 그러나 그늘 아래엔 수많은 실종자와 무시된 존재들이 있다.

쓰레기와 고독, 차별과 권력의 부패.

이 도시는 에릭이라는 괴물이 탄생할 수밖에 없었던 거대한 심연이다.

빈센트는 아들을 찾지만, 동시에 이 도시는 정체성이라는 이름의 실종자를 끊임없이 만들어낸다.

동성애자 형사 마이클 르드루아 역시 또 하나의 실종자다.

자신의 진실을 숨기고 살아야 하는 그는

빈센트와는 또 다른 방식으로 ‘자기 자신’을 잃어간다.

이처럼 《에릭》은 실종된 아동 한 명의 이야기처럼 보이지만,

그 속에는 사회 전체가 외면하고 있는 ‘잃어버린 사람들’이 가득하다.

4. 그리고 결국, 사랑은 그 모든 상처보다 오래 남는다

빈센트는 점점 무너진다.

일에서 쫓겨나고, 아내와 멀어지고, 친구를 잃고, 세상과 단절된다.

그의 삶은 더 이상 존재하지 않는 아이의 환영 속에서만 유지된다.

하지만 아이러니하게도, 그 모든 파괴 속에서 그는 비로소 진실에 가까워진다.

그는 사랑했기 때문에 무너졌고,

사랑했기 때문에 괴물을 만들어야 했다.

에릭은 더 이상 괴물이 아니다.

그는 사랑이 증발된 자리에서 태어난 연기 같은 존재다.

부성애가 만든 허상이며,

죄책감이 만든 외피이며,

가장 깊은 슬픔이 만든 목소리다.

마지막 한 줄 요약

에릭은 아이가 상상한 괴물이 아니라,

세상이 만들어낸 침묵의 형상이었다.

그리고 빈센트는, 그 침묵과 마주함으로써

비로소 진짜 자신을 되찾았다.